时间: 2025-04-10 13:12:21 | 作者: 中细碎设备

站在海拔1200米的长生坡观景台俯视,2600亩茶园如绿色指纹般层叠延展。而在2016年前,这儿仍是一片荆棘丛生的撂荒地。“年轻人外出打工,留守的白叟种不动地,杂草长得比人高。”台江县排羊乡九摆村党组织书记陆爱国回想道。起色始于当年春天,排羊乡做出决议方案:将2000亩团体闲置地一致流通,打开生态茶园。

清晨八点半,九摆村长生坡茶园已笼罩在薄雾中。53岁的梁芬挎着竹篓走向茶垄,指尖翻飞间,嫩芽如雨落筐。“从前这时候要翻山找零工,现在家门口采茶,一天能挣200元,比城里送外卖还结壮。”她的笑脸里,藏着这个苗寨十年剧变的暗码。

2014年前的九摆村,2000亩团体土地荒草丛生。青壮年外出务工,留守白叟无力播种,土地撂荒率超60%。“那时候开会讨论工业转型,乡民直摇头:种茶能比种玉米强?” 陆爱国回想道。起色出现在政府主导的“算账革新”——传统作物亩均年收入缺乏800元,而生态茶园进入丰产期后,亩纯收益可达2100元,更可发明继续作业岗位。

在台江县委县政府438万元扶贫资金支持下,九摆村2017年发动“茶园再造方案”:新建1500亩规范化茶园,改造500亩老茶园,引进贵州台江高原生态茶业有限公司。公司能够供给欧盟规范技能指导,协作社统筹出产,农户经过土地流通、务工和分红三重获益。现在,2600亩茶园年产干茶10万公斤,年产值打破1800万元。

从九摆村动身,越野车工业路上波动前行,车窗外的景致跟着海拔攀升悄然改换,将记者一行引向海拔1200米的云端。副驾驶上的人员忽然摇下车窗,裹着青草气味的雾气瞬间涌入车厢:“留意看右边——”

霎时间,云开雾散。晨光刺破流云倾注而下,雨后春笋的茶垄如伟人的指纹般回旋扭转舒展,墨绿、碧绿、淡绿层层浸染,每道茶垄间20厘米的生态隔离带明晰如尺规测量。身着靛蓝苗服的采茶人星星点点散落其间,背篓随身形崎岖晃出细碎光斑。

“说是茶园,倒像个天然结界。”记者刚举起镜头,茶业公司负责人杨昌奎已从茶垄深处箭步迎来,裤脚沾着晨露,指尖捏着片蜷曲的嫩芽。“您闻闻这芽尖”,他把茶叶递到记者鼻尖,清冽草木香混着山岚的湿润直窜颅顶,“长生坡顶上终年云雾,虫子飞不上来,农药?那是对这片净土的凌辱。”他抬臂划向云海翻涌的远山,豪情万丈。“上一年查验测验的组织来人,262项农残目标悉数归零。马来西亚客商捧着检测陈述直说难以想象,问咱们是不是给茶树喝矿泉水。”爽快的笑声惊起茶垄里的鸟雀,扑棱棱的振翅声荡开层层绿浪。

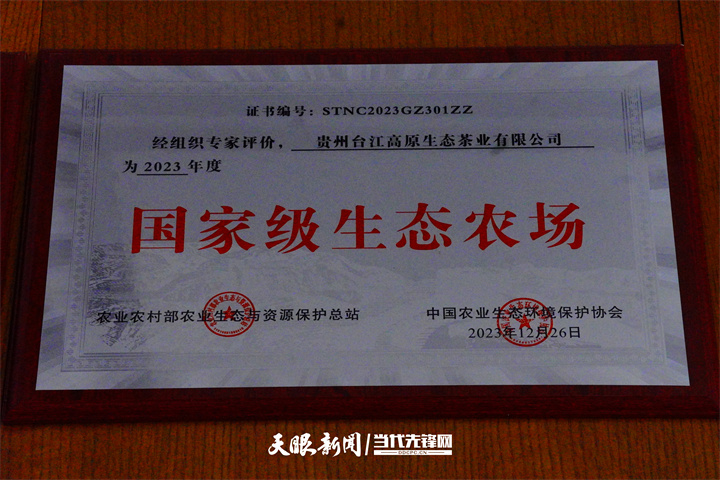

质量革新贯穿全工业链。在SC认证的规范化车间,摊青机、揉捻机等设备分区运作,工人身着无菌服操作自动化出产线%。” 杨昌奎向记者展现着企业墙上的 “中茶杯”金奖证书和“2023年度国家级生态农场”的牌子道。正是这种苛刻,让“姊妹茗珠”系列新产品成为贵茶集团“绿宝石”“红宝石”出口系列的中心质料,远销新西兰、德国等地。

“上一年,咱们出口马来西亚0.95吨(茶);不敢想从前的山茶有一天能走出了国门。” 杨昌奎如是说。一起,中国农业科学院的科技赋能更添底气。2022年起,茶叶所专家团队驻点打开“田间讲堂”,教授茶树扦插、生态套种等技能,为茶叶的质量保驾护航。

茶园里利益和乡民绑缚在一起的,每年清明茶上市季也是农忙时节。现在,九摆村已经有了一致的声响:“先去采茶,后栽包谷”。

九摆村的茶园宛如活动的阛阓。从台江县城赶来采茶的李天梅对记者说:“在上班前茶园还专门给咱们做了训练,依照规范来采摘,第一天我就能拿150元,作业很轻松。”这种“柔性作业”完全激活山村劳动力——采茶季继续150天,日均用工超百人,近三年共发放劳务费500万元。协作社更将30%赢利用于二次分配,脱贫户年均增收1.2万元。

茶旅交融正翻开新天地。在茶山步道止境,返乡人员万长毛的吊脚楼民宿缀满茶服拍摄著作:“客人体会采茶制茶,穿苗绣茶服摄影,最近一段时间周末客房很严重。”2024年以来,九摆村招待游客2万人次,旅行收入打破50万元。驻村书记欧品松打开规划图:出资500万元的茶文化体会馆行将开工,与贵州大学协作的茶树基因库已培育出3个新品种。

当生态价值转化为打开本钱,每一片绿叶都是共富的请柬。站在观景台俯视,杨昌奎的手机不断响起订单提示音:“刚接到深圳客商2000斤‘姊妹红珠’预订。”他死后,云雾中的茶园似乎绿色银行存折——1亩茶园=2100元纯收益=4个作业岗位=100公斤碳汇量。这个曾因贫穷知名的苗寨,正用茶叶书写着村庄复兴的当地样本。